Маяк Крильон - Борис Жиров

Вековой истории след.

И,в душе пылая огнём,

Дарит людям свой жизненный свет..

Алевтина Пешкова,17лет

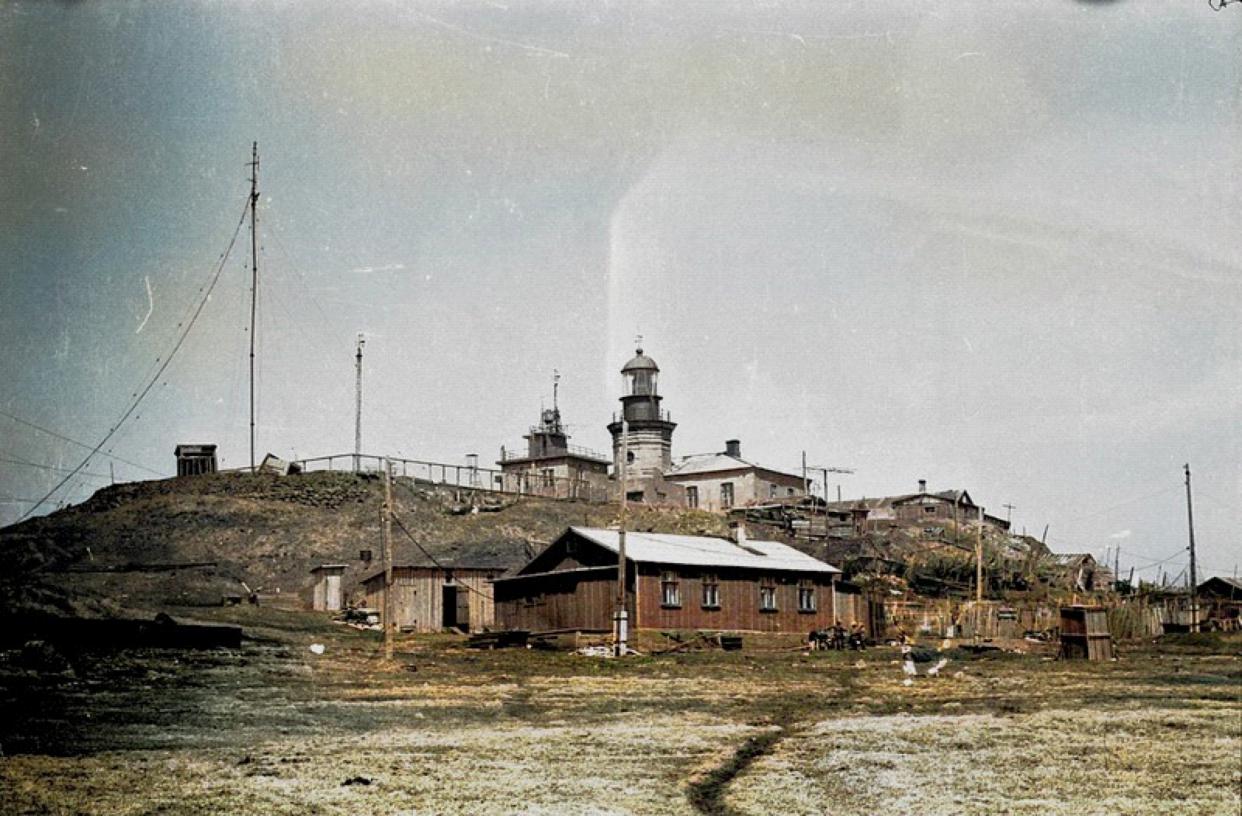

Маяк Крильон находится на вершине холма на обрывистом берегу на высоте 35,2 м над уровнем моря,в расстоянии 72 м от береговой черты и в 2 кабельтовых ( 370 м) к северо-западу от оконечности мыса Крильон.

Его географические координаты:широта 45° 53,8' N, долгота 142° 04,7' E

Штатный номер маяка Крильон по книге «Огни и знаки Тихоокеанского побережья России» - № 2155.

Маяк Крильон предназначен для обеспечения мореплавания в проливе Лаперуза, в западной части залива Анива и в северо-восточной части Японского моря.

Необходимость строительства маяков на Сахалине определялась следующими обстоятельствами. В средине XIX века Сахалин в соответствии с Симодским трактатом 1855 года оставался в совместном владении России и Японии. Россия не была заинтересована и не стремилась его заселять и развивать. К тому времени Россия уже уступила Японии южные Курилы и весь остров Итуруп.

Однако заключённый 25 апреля (7 мая) 1875 года Санкт-Петербургский русско – японский договор закрепил официальный отказ Японии от территориальных претензий на Сахалин и передачу Россией Японии всех Курильских островов к северу от острова Уруп. Россия приступила к активному освоению Сахалина и, в первую очередь, в качестве всероссийской каторги.

Установка маяка на мысе Крильон была включена в одобренный великим князем генерал-адмиралом Константином Николаевичем первый в России перспективный план строительства маяков,где маяк Крильон был включён в восьмую группу маяков со сроком начала работ в 1882 году.

Гидрографический департамент предложил главному командиру портов Восточного океана контр-адмиралу Александру Фёдоровичу Фельдгаузену (1832 – 1907) поставить на мысе Крильон маяк с небольшим огнём в 2 лампы. Для «осмотра местности» и определения возможности реализации этого предложения в 1882 году был командирован начальник гидрографической части портов Восточного океана капитан корпуса флотских штурманов Николай Захарович Казаринов, который при плавании в заливе Анива убедился, что огонь в 2 лампы на мысе Крильон принесёт мало пользы.

Для постройки большого, хотя и временного, маяка были выделены ссыльные с Корсаковского поста для вырубки леса, растущего в 15 верстах от мыса Крильон, а также для постройки маяка и его служб.

Маяк предполагалось осветить 12 – 15 маслеными лампами с рефлекторами. Обслуживать маяк предполагали 4-мя служителями – 2 служителя от Морского ведомства и 2 служителя обещало дать корсаковское начальство. Четырёх служителей считали необходимым иметь на маяке для самозащиты от беглых ссыльно – каторжных.

Начальник гидрографической части портов Восточного океана капитан корпуса флотских штурманов Николай Захарович Казаринов в отчёте за 1883 год сообщал: «Работы по строительству маяка начали в начале мая, когда по берегам ещё был снег. Дорог не было. Прошлогодняя трава толстым слоем легла на землю. Пришлось на первое время пользоваться найденной медвежьей тропой. Чтобы очистить землю решили зажечь траву, но поднимаемый ветром пепел засыпал глаза, отчего почти у всех появилось воспаление глаз, которое успешно вылечили. Прошедший дождь смочил и прибил пепел».

Для перевозки материалов на строительство маяка была прикомандирована парусно – винтовая шхуна «Тунгус» (пишут и «Тунгуз»). Она имела водоизмещение 765 тонн, длину 46,9 м, ширину 7,9 м, осадку 3,3 м, была спущена на воду в 1870 году. Шхуна почти безостановочно буксировала плоты с брёвнами из Корсаковского поста.

Для быстрой выгрузки и доставки материалов от берега до места строительства были проложены три дороги: две с восточной стороны мыса и одна с западной – на случай восточного ветра. Были вырыты две землянки – для команды и рабочих и для провизии. По окончании постройки дорог и планировки места установки маяка построили баню. Частые северо – западные ветры нагоняли туман и были такой силы, что останавливали работу из-за опасения, что рабочих сбросит с подмостей.

По окончании постройки бани приступили к постройке маячной башни и казармы. Через 16 дней казарма была окончена и начали строить дом для смотрителя, но произошла заминка – шхуну «Тунгус» отправили для перевозки десанта в Николаевск на Амуре. В ожидании прихода канонерской лодки «Соболь» рабочие строили ограду двора и делали планировку сада в маячном городке.

Канонерская лодка «Соболь» - это боевой винтовой корабль с парусным вооружением. Она была построена в 1863 году и вооружена 6-ю орудиями калибра 152 мм и 120 мм. Имела водоизмещение 456 тонн, длину 47,2 м, ширину 7,0 м, осадку 2,15 м, паровую машину мощностью 392 лошадиные силы. Экипаж 90 человек. Первый приведённый лодкой плот частично раскидало свежим ветром по берегу залива Анива. Но на другой день лодка привела плот целым.

Работы по строительству маяка Крильон были закончены 29 июня (11 июля, н.с.) 1883 года – менее чем за два месяца. Маяк Крильон был освещён в ночь с 30 июня на 1 июля (с 12 на 13 июля, н.с.) 1883 года в присутствии более 30-ти представителей властей южного Сахалина. Маяк представлял собой деревянную 6-гранную пирамидальную жёлтую башню с 12-гранным фонарным сооружением высотой 9,15 м. Маяк светил в секторе 47° – 315° белым постоянным огнём, но в секторе 130° – 150° - красным постоянным огнём в сторону Камня Опасности. В первую ночь действия маяка на канонерской лодке «Соболь» была произведена проверка с моря секторов освещения маяка. Было установлено, что на расстоянии 15 миль – почти 28 км огонь маяка виден «совершенно ясно». Высота огня над уровнем моря была 41,20 м. Отражательный аппарат маяка состоял из 15 ламп с рефлекторами

Дом смотрителя, казарма, пороховой погреб и баня были обнесены забором и внутри двора был распланирован сад. На оконечности мыса Крильон были установлены колокол под навесом для непрерывного звона во время тумана, двухфунтовая пушка для ответных выстрелов на услышанные с моря выстрелы во время тумана и будка для сторожа.

Было установлено, что шлюпкам с грузом для маяка лучше подходить к берегу в песчаной бухточке в 8,6 кабельтовых – 1,6 км к северу от маяка с восточной стороны полуострова Крильон (бухта Безымянная).

В том же 1883 году русская шхуна «Тунгус» пыталась установить навигационный знак на Камне Опасности, но погодные условия этому помешали. В связи с попытками ссыльно – каторжных разграбить маячные кладовые количество маячных служителей – нижних чинов в 1885 году было увеличено до 11 человек. Смотритель маяка был с вольного найма.

В 1886 году было выявлено, что тёс на крыше дома смотрителя, напиленный из местного леса, был плохо просушен и сгнил. Он был заменён привезённым из Владивостока сухим тёсом, который покрасили. Таким же тёсом обшили башню маяка.

В 1888 году из-за непрочности временной башни маяка и недостаточной силы света его огня было принято решение руководством о постройке новой башни и установке на ней френелевского аппарата вместо отражательного.

С 1889 года маяк начали освещать только в период навигации с1 (13) февраля до средины декабря. При маяке установили сигнальную мачту – семафор для переговоров с судами по международному своду сигналов и для заявления проходящим судам о нуждах маяка.

В 1893 году в связи с аварийным состоянием на маяк для выполнения ремонтных работ были посланы младший техник, десятник и рабочие с большим количеством строительных материалов. Ремонт оказался настолько значительным, что из старых частей почти всех зданий нетронутыми остались одни только стены. Остальное было полностью заменено или капитально исправлено.

В 1894 году была начата реконструкция маяка Крильон.

Строительство нового маяка начали 7 (19) августа 1894 года, когда на мыс Крильон прибыли десятники Шипулин и Яковлев с 25 рабочими – корейцами. Для сохранения действия существующего маяка новый маяк начали строить в 22 саженях - 47 м к северу от старого. Сначала расчистили площадку и проложили узкоколейную железную дорогу длиной около 200 м от западного берега полуострова к площадке для подвоза стройматериалов. На месте заготовили и доставили на площадку до 40 куб.саженей – 390 куб.м бутового камня и 30 куб.саженей – 290 куб.м песка. При планировки площадки разработали до 100 куб.саженей – 972 куб.м грунта. Остальные материалы возили на пароходе «Труженик» под командой капитана Петра Жуковского, а также на судах компании «Шевелев и К°» и на арендованной шхуне «Котик» шхипера Рудакова. Красный кирпич и цемент были доставлены из Йокогамы, куда его привозили из Токио, вероятно, с крупнейшего японского завода в Синагава. Для деревянных конструкций американскую орегонскую сосну привозили через Камчатку.

Земляные работы выполняли привезённые из Владивостока и Чифу – ныне город и порт Яньтай в провинции Шаньдун, Китай – китайцы и корейцы, печные и кровельные работы – поселенцы из Корсаковского поста, столярные и малярные работы – японцы из Владивостока. На строительстве маяка работало одновременно до 150 человек. Смотрителем маяка Крильон в 1895 году стал Рафаил Шульганович – одесский мещанин. Он самоотверженно работал в этой должности на нескольких вновь построенных дальневосточных маяках в самый трудный период – до начала 20-х годов XX века.

Адмирал Макаров у вековой марки.

Июнь 1976г. С краболовки... На заднем плане валуны после землятресения. Стрелкой указана марка адмирала Макарова.

В сентябре 1895 года офицеры крейсера «Адмирал Корнилов» под руководством и при непосредственном участии контр-адмирала Степана Осиповича Макарова (1848 – 1904) производили судовой промер в заливе Анива и к западу от него до меридиана острова Монерон. 22 сентября (4 октября, н.с.) С.О.Макаров посетил маяк. По его указанию на восточной стороне мыса Крильон был установлен футшток и на западной стороне, на скале была высечена вековая марка приблизительно на 5 футов - 152,5 см выше ординара. По мнению С.О.Макарова устройство подобных вековых марок полезно во всех местах, где производятся постоянные наблюдения над футштоками. Кстати: ФУТШТОК - (от нем.) — уровнемер в виде рейки (бруса) с делениями, установленный на водомерном посту для непосредственных визуальных наблюдений уровня воды в море. А Ордина́р — средний многолетний уровень воды в море(водоёме), а также нуль футштока на водомерных постах, фиксирующий этот уровень. Моряки и летчики пользуются картами с глубинами и высотами, рассчитанными от нуля Кронштадтского футштока. Орбиты космических полетов также рассчитываются от этой отметки.

Линейка футштока.

По просьбе С.О.Макарова смотритель маяка Р.И.Шульганович с 12 (24) октября по 20 ноября (2 декабря, н.с.) произвёл ежечасные наблюдения колебания уровня моря и записи выслал С.О.Макарову в Санкт-Петербург.

Так Марка выглядела спустя годы.

Бухта"Безымянная" в настоящее время. Стрелкой указана дорога(насыпь,созданная основателями маяка ),по ней когда-то была узкоколейка и ходила дрезина. Слева остатки защитной постройки Футшто́ка.

Крильоновская пристань в бухте "Безымянная". На заднем плане Футшто́к . 1978г.

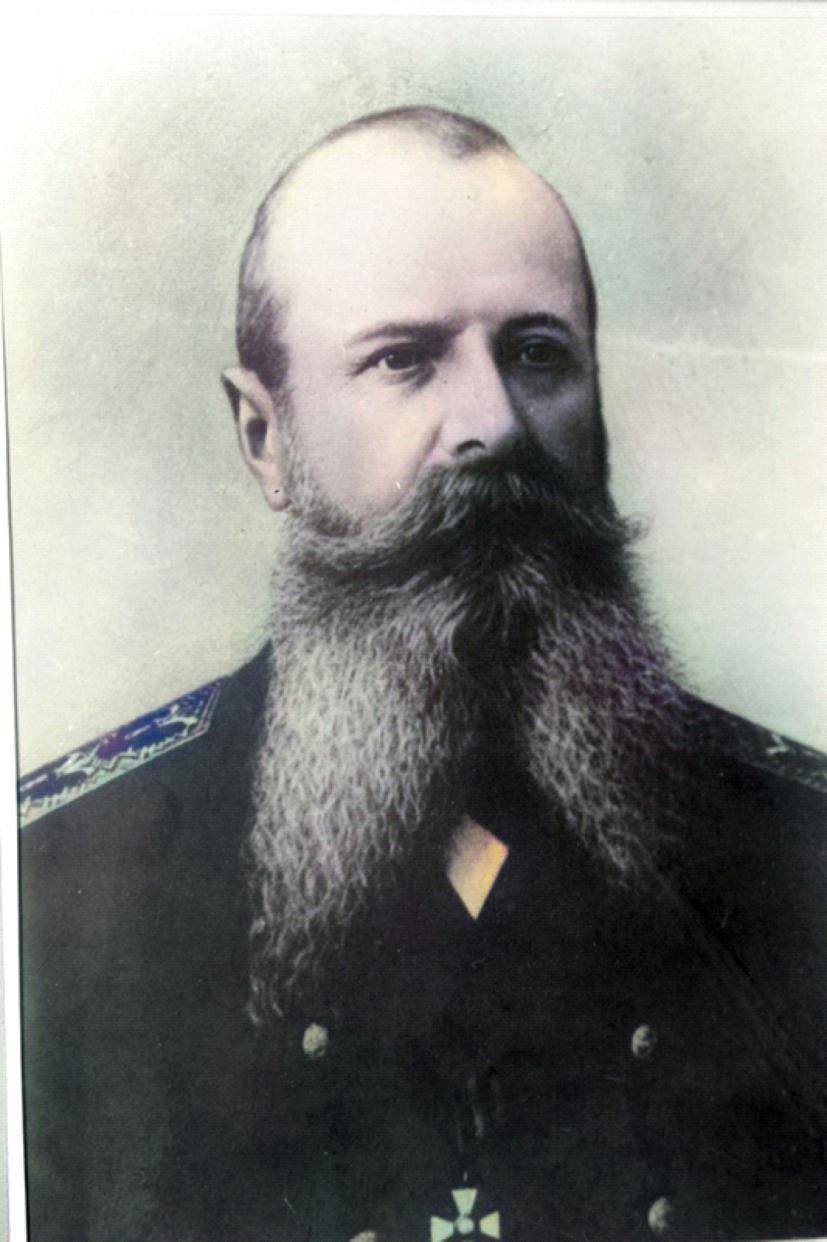

Адмирал Российского Флота Степан Осипович Макаров.

Степан О́сипович Мака́ров (27 декабря 1848 [8 января 1849], Николаев — 31 марта [13 апреля] 1904, близ Порт-Артура) — русский военно-морской деятель, герой Русско-японской войны, океанограф, полярный исследователь, кораблестроитель, вице-адмирал (1896). Изобретатель минного транспорта, разработчик теории непотопляемости, пионер использования ледоколов. В 1895 году разработал русскую семафорную азбуку. Погиб во время русско-японской войны.

акаров был одним из инициаторов использования ледоколов для освоения Северного морского пути. Он был руководителем комиссии по составлению технического задания для строительства ледокола «Ермак» (1897—1898). В 1901 году, командуя «Ермаком», совершил экспедицию к Земле Франца-Иосифа. С началом русско-японской войны назначен 1 (14) февраля 1904 года командующим Тихоокеанской эскадрой и 24 февраля (8 марта) прибыл в Порт-Артур. Руководил действиями кораблей при обороне Порт-Артура, но вскоре погиб на броненосце «Петропавловск», подорвавшемся на мине.

Броненосец "Петропавловск".

Эска́дренный бронено́сец «Петропа́вловск» — броненосец Российского императорского флота,являлся флагманом 1-й Тихоокеанской эскадры и участвовал в боях с японским флотом. Экипаж: 27 офицеров и 625 нижних чинов.

Кстати: Броненосец это крейсер с бронированной защитой.Большая часть вертикального бронирования была выполнена из сталеникелевой брони, изготовленной на Ижорском заводе. Броневая палуба была изготовлена из мягкой никелевой стали. На центральную часть пояса использовались листы толщиной 406 мм. Этот броневой пояс высотой 2,29 м и длиной 73,15 м, располагавшийся по ватерлинии, который защищал котлы, машины и низ орудийных башен. Он составлял около 65 % всей длины корпуса. 31 марта 1904 года броненосец подорвался на японской мине вблизи Порт-Артура и затонул.

В 9.43 в носовой части корабля с правого борта раздался взрыв, пришедшийся на район носовой башни главного калибра. Боезапас сдетонировал. Силой взрыва были сброшены за борт носовая 305-мм орудийная башня, дымовые трубы и кожухи. Обрушившаяся фок-мачта разворотила командирский и ходовой мостики. Через минуту броненосец погрузился в воду носовой частью. Затем последовал взрыв котлов, после которого «Петропавловск», разломившись на две части, ушёл под воду. Потеря корабля и гибель находившегося на нём командующего стали трагедией для русского флота.

Вице-адмирал С. О. Макаров погиб вместе с 10 штабными офицерами, включая начальника штаба контр-адмирала М. П. Моласа, 18 офицерами из состава экипажа корабля. Подоспевшими кораблями удалось спасти только 7 офицеров и 73 матроса.В их числе оказались командир корабля Н. М. Яковлев и двоюродный брат Николая II великий князь Кирилл Владимирович.

Гибель «Петропавловска» крайне отрицательно повлияла на боевую деятельность Тихоокеанской эскадры. Флот потерял не только один из броненосцев, но и талантливого руководителя и организатора обороны Порт-Артура вице-адмирала С. О. Макарова, пользовавшегося у личного состава любовью и уважением.

В 1909 году корпус затонувшего корабля, лежащий на расстоянии около 2,5 миль от берега на глубине около 150 футов(36 метров), приобрёл предприниматель Сакурая Цериносукэ, рассчитывавший обнаружить судовую кассу и другие ценности. В октябре 1911 года при исследовании затонувшего корабля были обнаружены внутри корпуса корабля останки русских моряков.

Только летом 1913г. были извлечены останки шести человек. Удалось опознать только одного — начальника штаба 1-й Тихоокеанской эскадры контр-адмирала Михаила Моласа, останки которого находились в его же каюте. Его прах вскоре был переправлен в Санкт-Петербург, где был захоронен. Другие пять моряков были похоронены японцами со всеми воинскими почестями на русском военном кладбище в Порт-Артуре 24 июня 1913 года. Сам корабль был обнаружен на дне разломившемся на две части, причём носовая часть оказалась лежащей на ровном киле, а кормовая — перевёрнутой вверх днищем.

Броненосец "Петропавловск" в момент взрыва паровых котлов.

Адмирал Макаров внёс значительный вклад в развитие русской океанографии, в том числе и аппаратных исследований Мирового океана, им был сконструирован один из первых надёжных батометров. Не менее, а скорее и более важной его разработкой была теория непотопляемости корабля. Степан Осипович настаивал на выделении непотопляемости в отдельную научную дисциплину.

На посту главного инспектора морской артиллерии Макаров изобрёл новые наконечники к бронебойным снарядам (т. н. «макаровские колпачки»), которые, однако, были внедрены в практику русского флота лишь после его смерти. Они представляли собой наконечник из мягкой нелегированной стали, которая сплющивалась при ударе, одновременно заставляя твёрдый верхний слой брони трескаться. Вслед за этим твёрдая основная часть бронебойного снаряда легко пробивала нижние слои брони — значительно менее твердые. «Колпачки» (по нынешней терминологии, бронебойные наконечники), как правило, повышали бронепробиваемость снаряда при прочих равных на 10—16 %. Внёс огромный вклад в радиофикацию флота и радиоразведку.

На посту командующего 1-й тихоокеанской эскадрой 24 февраля 1904 года инициировал развитие радиосвязи на Дальнем Востоке и в управлении флота: были созданы радиостанции на побережье Тихого океана и радиостанциями оснастили корабли. 7 марта (20 марта) 1904 адмирал издал приказ № 27 о радиоразведке, предписывающий перехватывать неприятельские радиограммы и определять, где находится их источник.

Имя Макарова носят город в Сахалинской области, котловина Макарова, несколько улиц в различных городах России и Украины, а также три морских вуза: Государственный университет морского и речного флота в Санкт-Петербурге; Национальный университет кораблестроения в Николаеве; Тихоокеанский военно-морской институт во Владивостоке. Несколько кораблей в Советском Союзе и России в разное время носили название «Адмирал Макаров».

В июне 1913 г. в Кронштадте открыт воздвигнутый на добровольные пожертвования памятник С. О. Макарову с надписью на постаменте: «Помни войну!». Также памятники установлены в Николаеве и Владивостоке.

В конце мая 1896 года на транспорте «Тунгус» из Владивостока на маяк Крильон прибыла экспедиция для наблюдения полного солнечного затмения под руководством начальника Отдельной съёмки Восточного океана генерал-майора Э.В.Майделя. В составе экспедиции были штабс-капитан Иванов, мичманы Владивостокской эскадры Башкиров и Матиссен, фотограф Рыков. Удалось сделать хорошие фотоснимки всех фаз затмения». В честь этого события стали называть мыс у крильоновского ручья его именем.

К середине 1896 года башня с жилым домом и здание сирены были построены. В августе смотритель и команда перешли во вновь построенные здания маяка. Монтаж оптического аппарата и сирены выполнил с портового военного ледокола «Силач» унтер-офицер Захар Соломин с несколькими уволенными в запас флотскими машинистами. Активно участвовал в монтажных работах и смотритель маяка Р.И.Шульганович. В августе 1896 года были установлены фонарное сооружение и в нём - светооптический аппарат 2 разряда – все французского производства.

Фонарное сооружение было изготовлено фирмой «Barbier & C° Constructeurs Paris» в основном из меди и бронзы, поэтому находятся в эксплуатации до сих пор в течении 120 лет. Его диаметр 3,40 м и высота 5,60 м. Штормовое остекление круговое из 12 трапециевидных плоских стёкол толщиной 10 мм и высотой 2,22 м каждое. Светооптический аппарат имеет высоту 2080 мм, диаметр 1460 мм и фокусное расстояние 700 мм. Он состоит из 8 диоптрических и 21 катодиоптрического элемента. Источником света была керосино – фитильная лампа с горелкой, имевшей 5 кольцевых концентрически расположенных фитилей – светилен. Диаметр светилен был 25, 45, 65, 85 и 105 мм. Лампа работала на керосине. Высота пламени была 90 мм, объём пламени 5736 куб.см. Сила света лампы была 325 свечей. Светильни изготавливали их хлопчатобумажной ткани. При хранении их предохраняли от пыли и намокания, особенно морской водой.

Характер маячного огня сохранился до сих пор – белый постоянный с красным сектором в сторону Камня Опасности. Дальность видимости огня составляет 18 миль – это более 33 км.

Башня маяка кирпичная 8-гранная призматическая высотой 9,0 м, с фонарным сооружением высота маяка 14,60 м. Габаритный размер башни в плане 4,90 х 4,90 м. Внутреннее помещение башни цилиндрическое диаметром 3,20 м. В помещении установлена железная винтовая лестница.

Винтовая лестница,вид сверху.

Кирпичное одноэтажное здание маяка имеет размер в плане 25,60 х 11,40 м, высота помещений 3,50 м, общая площадь 213 кв.м, толщина стен 64 см. В доме было 10 жилых комнат, но не было ни кухонь, ни санузлов. Кухонные дровяные плиты были установлены в жилых комнатах и использовались также как отопительные печи. Крыша была чердачная, деревянная, кровля железная. Полы деревянные. Освещение было керосиновое, вода была привозная и дождевая с крыши. Маяк – башня и жилой дом имели естественный кирпично – красный цвет. Фонарное сооружение было белым.

Кирпичное здание для пневматической сирены с керосиновым двигателем построили на оконечности мыса Крильон в 145 саженях – 309 метрах к югу от маяка. Здание одноэтажное, размер в плане 10,35 х 6,10 м, высота помещения 3,20 м, общая площадь 39 кв.м, толщина стен 80 см. Крыша деревянная чердачная, кровля железная. Отопление печное, освещение керосиновое, вода привозная и от сбора дождевой воды с крыши. Сирена английского производства фирмы «Кантер, Харл и К°». Сирена имела продолжительность звукового сигнала 7 сек с интервалом от 1 до 2 минут. Наименьшая дальность слышимости сигнала сирены была 2,5 мили – 4,6 км.

Рядом со зданием сирены была сохранена ранее установленная двухфунтовая пушка образца 1867 года, предназначенная для подачи туманных сигналов. Там же был установлен новый колокол, который был резервным средством туманной сигнализации на случай неисправности сирены. Рядом с маяком был построен бетонный склад с подвалом для маячного имущества и продовольствия. Размер склада в плане 21,00 х 6,90 м, высота помещений и подвала 2,50 м, толщина наружных стен 52 см, общая площадь 167 кв.м, в том числе подвала 59,50 кв.м. Полы деревянные и бетонные, перекрытие железобетонное, крыша чердачная деревянная, кровля железная.

Торжественное открытие нового маяка Крильон. сентябрь 1896г.

К северо – востоку от маяка для приёмки грузов со шлюпок ( в бухте безымянная) была устроена лёгкая переносная пристань и пакгауз. Была сохранена узкоколейная железная дорога, проложенная от места разгрузки плавсредств к маяку для доставки строительных грузов. При маяке имелась шлюпка. Стоянка судов на якоре под разгрузкой возможна как с восточной, так и с западной стороны полуострова, в зависимости от направления ветра, на глубине 5 – 8 сажен ( 10,5 – 11,0 метров), грунт – песок.

Был сохранён построенный в 1883 году деревянный жилой дом смотрителя маяка. Размер дома в плане 8,70 х 8,60 м, высота помещений 2,90 м, общая площадь 52,7 кв.м. В доме 3 жилые комнаты, кухня и кладовая. Крыша чердачная деревянная, кровля мягкая (в 1950 году). Полы деревянные. Отопление печное, освещение керосиновое. Вода привозная и от сбора дождевой воды с крыши.

Кроме того, были построены деревянные баня, уборная и забор. Несмотря на готовность маяка к действию уже осенью, старый маяк начал освещение с началом навигации 1 (13) февраля 1897 года. Затем был введён в действие новый маяк, который закончил освещение 1 (13) декабря. Пневматическая сирена стала использоваться 23 августа (4 сентября) 1897 года.

Для наблюдения за работой сирены дополнительно на маяк было направлено 2 человека нижних чинов Сибирского флотского экипажа. Маячная команда теперь состояла из 9 человек.

В 1899 году в команде состояло 11 человек нижних чинов Сибирского флотского экипажа, в том числе 3 машиниста сирены.

До 1905 года смотрителями маяка Крильон были также Никифоров (1900 – 1901), Оссовский (1902), П.Демьянцевич (1903 – 1905).

Маяк работал 3500 часов в год. Расход керосина фактически был за год 109 пудов – 1786 кг, за час - 510 грамм.

Сирена работала в 1901 году 2416 часов, в 1902 году – 1121 час, в 1903 году – 953 часа. Средний расход материалов за 1 час работы сирены был: керосин – 8 фунтов 72 золотника – 3,60 кг

Маяк Крильон 1897г. На нижнем плане видны:пасутся коровы,справа огороды. Слева-старый деревянный маяк.

Маяк Крильон 1897г. На нижнем плане видны:пасутся коровы,справа огороды. Слева-старый деревянный маяк.

В связи с началом 27 января (9 февраля, н.с.) 1904 года русско – японской войны численность маячной команды была увеличена до 15 человек. Начальник эскадры Тихого океана вице-адмирал Николай Иванович Скрыдлов (1844 – 1918) просил военного губернатора Сахалина генерал-лейтенанта Михаила Николаевича Ляпунова (1848 – 1905) устроить из солдат пост наблюдения на мысе Крильон, но тот ответил, что пост установить нельзя из-за отсутствия телеграфного сообщения. Посыльный от Корсаковского поста до мыса Крильон добирался 5 дней из-за труднопроходимой местности. Расстояние между этими двумя пунктами напрямую по морю 52,5 мили – 97 км.

В связи с этим к 30 сентября (13 октября, н.с.) 1904 года по приказу начальника эскадры механик Косенков проложил кабельную линию и с маяком была установлена телеграфная связь. Смотритель маяка был обязан передавать о всех приближающихся военных и коммерческих судах.

Для организации сигнального и наблюдательного постов на маяке и обороны мыса Крильон на случай высадки японцев был отправлен отряд из 40 человек из состава 4-ой Дружины штабс-капитана Б.В.Гротто-Слепиковского и 2 матроса с крейсера «Новик» - сигнальщики под командой подпоручика 2-го Сахалинского батальона Петра Мордвинова, которые прибыли на маяк 26 апреля (9 мая, н.с.) 1905 года. Но уже 26 июня (9 июля, н.с.) 1905 года японцы высадили десант и захватили маяк. Отряд отступил в соответствии с предписанием. Смотритель маяка Платон Демьянцевич и сигнальщик Степан Буров были захвачены в плен.

Японцы дали мысу название Ноторо-мисаки, а маяку – Ниси-Ноторо-мисаки. Характер огня был сохранён. В июле 1909 года на мысе Крильон была открыта метеостанция. Здание метеостанции было построено из монолитного железобетона в 25 м к югу от маяка. Оно имеет размер в плане 5,80 х 5,80 м, высоту помещения 3,00 м, толщину стен 20 см. Крыша плоская, совмещённая, из монолитного железобетона. На крыше устроена площадка для метеоприборов, ограждённая перилами. В углу площадки установлена башенка размером в плане 2,90 х 2,10 м и высотой 2,50 м, на совмещённой плоской крыше которой также устанавливали метеоприборы. Отопление печное, освещение керосиновое.

При маяке был также построен радиомаяк – его разместили в 200 м к югу от маяка. Одноэтажное здание радиомаяка было построено из монолитного железобетона. Оно имеет размер в плане 13,65 х 7,70 м, высота помещений 3,60 м, общая площадь 78 кв.м, толщина стен 25 см. Полы бетонные и паркетные. Отопление печное, освещение керосиновое. Крыша железобетонная, плоская, совмещённая. Для подвески антенны радиомаяка рядом со зданием были установлены две 4-гранные пирамидальные решетчатые радиобашни (без оттяжек) из равнобокого стального уголка 100 х 100 х 6 мм, собранные на болтах. Высота башен 20 м. Размер основания башни в плане в осях 4,50 х 4,50 м. Верхняя траверса башни имеет длину 4,00 м и 3 блока для тросов подъёма антенны. Расстояние между башнями 45 м. Башни типовые для радиомаяков Японии. Такие башни в хорошем состоянии сохранились на ряде построенных японцами маяках на Сахалине и на Курилах.

Также были построены три одинаковых 2-квартирных жилых дома из монолитного железобетона – два около радиомаяка и один около маяка. Размер дома в плане 14,20 х 7,00 м, толщина наружных стен 25 см, высота помещений 2,50 м с надпотолочным пространством между подвесным потолком и железобетонным перекрытием 0,80 м. Крыша совмещённая, из монолитного железобетона, плоская. Кровля не предусмотрена. Общая площадь дома 77,80 кв.м, квартиры – 38,90 кв.м. Полы деревянные и бетонные. Отопление печное, освещение керосиновое. Кроме того был построен железобетонный резервуар для сбора дождевой воды с крыш.

В 1907 году на маяке была установлена новая пневматическая сирена, которая давала звуковой сигнал продолжительностью 5 сек через 100 сек. Русский колокол продолжал нести службу при маяке.

В 1909 году японцы усовершенствовали маячный аппарат, установив вращающуюся часовым механизмом шторку с красными светофильтрами. Характер огня был изменён. Вместо белого постоянного он стал переменным – белый 5 сек + красный 5 сек, но сектор постоянного красного огня в направлении Камня Опасности был сохранён. Маяк перестал светить в сторону суши в секторе 314° – 9°. Кстати:Часовой механизм приводился в движение грузом в 70 кг, подвешенным на тросе,который периодически нужно было поднимать.

В 1930 году маяк стал светить белым постоянным огнём в секторе 9° – 28° в сторону бухты на восточном берегу полуострова. В 1934 году после установки автоматического маяка на Камне Опасности были упразднены все сектора огня и маяк стал светить круговым переменным белым и красным огнём

Маяк Крильон 1907г.

Здание маяка. Март 1977г.

Маяк 1977г. На переднем плане 4-х квартирный дом. Справа две квартиры погранзаставы: начальник заставы и замполит. Слева -метеослужба и моряков(морпост). Смотритель маяка естественно жил на маяке.

Маяк в настоящее время. Жилой дом(1) так и остался. Метеостанция(2). Радиолакационный пост моряков(3). На переднем плане остатки(развалины) здания японского радиомаяка.

Хозяйственные постройки.

Хозяйственные постройки.

Рассказывая о маяке,нельзя не упамянуть о талисмане его, о маячном колоколе Крильона.Колокол был отлит мастерами своего дела в царские времена. На колоколе по пояску крупными буквами просматривается текст: «Отлит Гатчинским заводом А.С.Лаврова в 1895 г., вес 30 пуд 20 фунт (Это 489 кг.).

Поверхность колокола украшена барельефами Александра Невского и Марии Магдалины. Изображения подписаны: «Святой Александр Невский», «Святая Мария Магдалина». Колокол изготовлен из сплава меди и олова с добавлением серебра, цвет его серо-зеленый, высота 1,05 м, диаметр 85 см. (серебро даёт серый оттенок,окисленная медь-зелёный).

В паре Святой Александр Невский и Святая Мария Магдалина являлись основными покровителями императорской четы – Александра III и Марии Федоровны. Раньше была мода на написание семейных икон,особенно величественным персонам, написанных на заказ, на которых изображали вместе тезоименитые святые покровители членов семьи. Написание семейных икон - древняя православная традиция,как правило с благословения и покровительства высшего духовенства. Мари́я Магдали́на — последовательница Иисуса Христа, христианская святая, мироносица, которая, согласно евангельскому тексту, следовала за Христом, присутствовала при Его Распятии и была первой из людей, удостоившейся явления Воскресшего Иисуса.

Мария Магдалина — самая известная из жен-мироносиц, которые рано утром пришли к гробу Христову возлить на Его тело благовония и обнаружили, что Господь воскрес. С именем Марии связано немало легенд и мифов. Она была одной из самых верных и давних учениц Господа Иисуса Христа. Марию все евангелисты называли просто «Магдалина» — по названию ее родного галилейского города Магдала (на севере Израиля, недалеко от Назарета и Капернаума).евангелисты почти всегда ставят Марию Магдалину на первое место. Считается,что Мария была не замужней и с юности сохранила девственность.

Жены-мироносицы– это женщины, которые были со Христом в течение трех лет его общественного служения.Это были простые, порой необразованные женщины, но они готовы были следовать везде за своим Учителем. Жертвуя своим временем, имуществом, здоровьем эти ученицы Христовы самоотверженно помогали Ему, и потому стали примером для всех христианских женщин.

Мироносица - это одна из женщин, приносивших, согласно евангельскому мифу, миро для помазания тела Христа. Женщина, поклонница руководителя какой-то веры. Ми́ро — благовонное масло, благовоние или ароматное вещество, представляющее собой смесь благовонных веществ.

Святое миро – особая (ароматическая) смесь растительных масел, душистых трав и благовонных смол (всего – до 50 веществ), используемая в Православии при совершении определенных священнодействий.

Чудотворное миро – вещество мироточения (например плачущаяся икона). Князь Александр Невский за заслуги перед отечеством и русским народом был канонизирован Русской православной церковью на Московском Соборе в 1547 году. А 12 сентября 1724 года мощи святого благоверного великого князя Александра Невского по повелению Петра Великого были перенесены в Санкт-Петербург в Александро-Невскую лавру, где почивали в серебряной раке.

Ракой называется гробница (ларец), в которой находятся мощи святого.

Мощи великого полководца Александра Невского, покоящиеся в Троицком соборе Александро-Невской лавры, считаются одной из самых главных святынь Русской православной церкви.

Мемориальный комплекс раки Александра Невского — выдающееся многосоставное произведение русского декоративно-прикладного искусства XVIII века в стиле барокко, выполненное из серебра весом 1,5 тонны в царствование императрицы Елизаветы Петровны, в комплекс которого входит деревянная, отделанная серебром небольшая рака, выполненная в царствование Петра I и Ивана.

В июне 1979 года с маяка Крильон был снят колокол. Его перевезли в Корсаков на территорию военной части Тихоокеанского флота. По решению облисполкома Сахалинской области от 21.03.1980 г. № 119 колокол был признан памятником истории областного значения, культурным объектом и взят под охрану. В память о первых русских гидрографах Тихоокеанского флота 8 мая 1980 года в в/ч № 13148 в Корсакове сооружен памятник, основой для него стал колокол с Крильона.

Отреставрированный колокол в Корсакове в настоящее время.

Отреставрированный колокол в Корсакове в настоящее время.

Май 1977г. Кстати мы звонили в него(несколько ударов),его голос не обычный,зычный,слегка тревожный. Звон колокола насыщает пространство вибрациями положительного характера и распространяется на огромное расстояние.

Кстати: на заднем плане и есть специальное здание(постройка из трёх помещений), в котором и была смонтирована пневматическая сирена с керосиновым двигателем фирмы «Кантер, Харл и К» английского производства. Сирена в туман подавала проходящим судам звуковые сигналы продолжительностью 5 секунд с интервалами в 100 секунд. Сирена- наутофон, была большой мощности (три 25-ти киловатных динамика), её звуки было слышно даже на мысе Соя японского острова Хоккайдо. А недалеко от помещения с сиреной была установлена на отдельной площадке еще и сигнальная пушка образца 1867 года. К сожалению в наше время её уже не было, и сирена не работала(из-за неисправности). Зато рядом стояло новое помещение ангар(сарай),где стоял прожектор пограничников,которым они подсвечивали периодически пролив по мере надобности.

В башне маяка

В советское время вместо маслянных светильников было установленно электрическое освещение. Интересно то,что для этого использовалась обыкновенная лампа накаливания мощностью 500вт.

1980 году 765 УНР Дальвоенморстроя (в/ч 72010) приступил к реконструкции маяка Крильон. Было предусмотрено строительство 8-квартирного кирпичного жилого дома, гаража, складов и инженерных сетей, а также реконструкция маячного жилого дома со встроенной в него башней.

30 сентября 1984 года 8-квартирный 2-этажный кирпичный жилой дом общей площадью 480 кв.м с пристроенной котельной с водогрейными отопительными котлами и теплотрассой длиной 180 м к старому жилому дому был принят в эксплуатацию. Однако к концу 90-х годов из-за выхода из строя системы обогрева и электроснабжения,дом стал не жилым и со временем пришёл в упадок,т.к. в нем не было печей для обогрева и перестали просто жить...

Так как маяк Крильон является труднодоступным местом,то на самом Маяке,так и на метеостанции несут службу(работу) вахтенным способом. Как правило всего два человека(семейнная пара), совмещая смежные должности. В среднем на два года,иногда и больше...

На мысу у воды стоит маяк,

Он стережет в проливе проход.

Всем кораблям он посылает знак,

Что у камня-скалы их поджидает подвох.

Больше сотни лет стоит маяк Крильон,

Сквозь шторма и туманы он сияет.

Пронзает он ярким светом кругом,

Путь в проливе кораблям освещает.

И кораблей давно в помине нет,

Что сотни лет назад проходили в проливе.

Маяк стоит и светит много лет,

В непогоду,в темноту, при луне.

|

balalar@bk.ru

|